Развитие и формирование социально-синергетического подхода к современным общественным процессам и тенденциям

Параллельно с синергетическим исследованиями развивалась и теория самоорганизации на основе термодинамики неравновесных процессов. Фундаментальные результаты, полученные в исследовании термодинамики неравновесных процессов, связанных прежде всего с именем лауреата Нобелевской премии И. Пригожина и его Брюссельской школой.

В отличие от классической термодинамики, рассматривавшей системы в равновесии или вблизи него, Пригожин сосредоточился на изучении систем, сильно удаленных от равновесного состояния.

Другим принципиальным моментом теории Пригожина является то, что она рассматривает открытые системы. Классическая термодинамика изучала замкнутые системы, но такие составляют лишь небольшую часть физического мира. Большинство систем во Вселенной открыта: они обмениваются веществом, энергией или информацией с окружающей средой.

В число ярко выраженных открытых систем относятся биологические и социальные системы. Согласно Пригожину, все системы содержат подсистемы, которые непрерывное флуктують. В отдельных случаях, возмущение или их комбинации в результате положительной обратной связи могут стать настолько сильными, что это приведет к разрушению системы.

В этот переломный момент, называемый особой точкой, либо точкой бифуркации, принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: состоится хаотизации и катастрофа, или система перейдет на новый, более дифференцированный и высокий, уровень упорядоченности или организации.

Диссипативные структуры

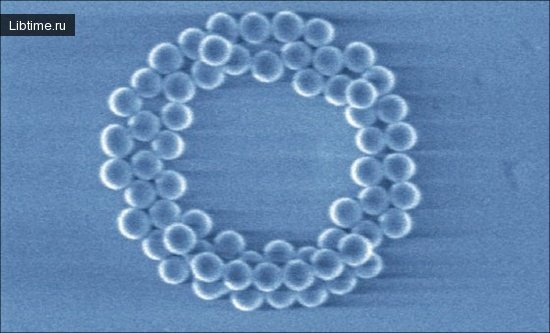

Поскольку таким высоко организованным системам для своей поддержки требуется рассеивать значительное количество энергии, Пригожий назвал их диссипативных структур. Рассматривая диссипативные структуры, Пригожий особо подчеркивает возможность спонтанного возникновения порядка и организации из хаоса в результате процесса самоорганизации.

Типичными диссипативных структур являются структуры, образующиеся в результате реакции Белоусова - Жаботинского. Используя результаты неравновесной термодинамики, Пригожий создал теоретическую модель, названную брюсселятором, в честь Брюссельской школы, которая адекватно описывает процесс возникновения этих необычных структур.

Из работ Пригожина следует вывод, что имеет важное философское значение, а именно: в состояниях, далеких от равновесия, очень слабые возмущения (флуктуации) могут усиливаться до гигантских масштабов, разрушающих структуру, которая сложилась. Это дает ключ к анализу процессов качественные изменения не только в неживой и живой природе, но и, возможно, в социальной сфере.

По выражению О. Тоффлера, такие слова, как «революция», «экономический кризис», «технологический сдвиг» и «сдвиг парадигмы», приобретают новые оттенки, когда мы начинаем мыслить о соответствующих понятия в терминах флуктуации, положительных обратных связей, диссипативных структур, бифуркаций и прочих элементов концептуального лексикона школы Пригожина.

Не менее, если не более важная проблема, рассматриваемая термодинамикой неравновесных процессов, - это проблема времени. Переосмыслению понятия времени посвящена значительная часть книги Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса». Именно через такое переосмысление, считает Пригожин, можно начать новый диалог человека с природой, восстановить цельный, универсальный взгляд на мир.

В классической, ньютоновской науке время выступало как простой параметр. Все процессы, рассматриваемые ньютоновской механикой, были обратимыми, т.е. ничего принципиально не менялось при замене знака времени на обратный.

В XIX в. интерес науки переместился из механики на термодинамику. После открытия второго начала термодинамики к науке вошло понятие необратимости и, соответственно, направленности времени. Оказалось, что физическая величина, называемая энтропией, ведет себя таким образом, что в замкнутых системах при необратимых процессах она может только расти.

Энтропия

Энтропия оказалась величиной, тесно связанной с понятием хаоса, который уничтожает всякую организованность, приводя элементы системы в состояние однородной, невыразительной массы. Таким образом, второе начало термодинамики говорит о необратимую деградацию систем.

Применение этого закона во Вселенной в целом выразилось в появлении гипотезы так называемой «тепловой смерти Вселенной». В том же XIX в. появилась эволюционная теория Ч. Дарвина, которая определяет развитие биологических видов от простого к сложному, от низших форм жизни к высшим, от недифференцированных структур к дифференцированным.

Таким образом, сложились две прямо противоположные картины: в живой природе - развитие по восходящей линии; в неживой - по нисходящей, до менее организованных структур, и в пределе - к полностью дезорганизованного состояния. Это противоречие было решено лишь в XX в.

Ранее было осознанное принципиальное значение открытости большинства существующих систем. В частности, организмы, будучи открытыми системами, постоянно пропускают через себя потоки вещества и энергии. По выражению Э.. Шредингера, «организм питается отрицательной энтропией», или негэнтропии. Поставщиком негэнтропии на Земле является солнечная энергия.

В дальнейших работах Пригожина было показано, что в то время, как в изолированных системах энтропия может только возрастать, в открытых она может возникать и переноситься в окружающую среду (производство и экспорт энтропии), в результате чего энтропия с величины, характеризующей непрерывное движение к состоянию , лишенного какой-либо организации, при определенных условиях становится прародительницей порядка.

Энтропия может вырабатываться внутри самой системы, так и поступать в нее извне - из среды. Среда играет большую роль в Энтропийное-негэнтропийной обмене, которая заключается в следующем:

- среда может быть для системы генератором энтропии (флуктуации, приводящие систему в состояние хаоса, могут исходить из среды);

- среда может выступать также фактором порядка, поскольку те же флуктуации, усиливаясь, подводят систему к порогу самоорганизации;

- в среду может производиться отток энтропии из системы;

- в среде могут находиться системы, кооперативный обмен энтропией с которыми позволяет повысить степень упорядоченности, но даже если среда воздействует на систему хаотически, а сила флуктуации недостаточно велика для того, чтобы вызвать точку бифуркации, система имеет возможность преобразовывать хаос в порядок, осуществляя для этого определенную работу.

Случаи такого преобразования широко известны. Например, после Второй мировой войны американские оккупационные власти проводили в Японии политику, подкрепляемые законодательно, которая должна была навсегда оставить Японию в рядах слаборазвитых стран; однако она явилась одним из факторов, способствовавших японскому "экономическому чуду».

Второе «чудо» явила в послевоенный период лежащая в руинах Германия, тогда как страны-победительницы демонстрировали куда меньшие успехи. То есть среда, обеспечивая приток к системе вещества, энергии и информации, поддерживает ее неравновесное состояние, способствует возникновению неустойчивости, предпосылкой развития системы, служащей.

Изучение объектов космического масштаба привело к построению моделей нестационарного вселенной, которые объясняют эволюционный характер ее изменений и опровергают гипотезу «тепловой смерти». Таким образом, эволюционная проявляет себя на микро-, макро-и мегауровне организации материи.

Г. Хакен считает, что синергетика "шире" за концепцию И. Пригожина, поскольку она исследует явления, происходящие в точке неустойчивости, и структуру (новую упорядоченность), которая возникает за порогом неустойчивости.

Однако с другой стороны, в определенном смысле шире, следует признать подход И. Пригожина, поскольку в его рамках рассматриваются как неравновесные, необратимые процессы, протекающие в открытых системах, так и оборотные, имеющих место в закрытых системах.

В целом синергетика и теория изменений уже с трудом отделена друг от друга, поскольку, будучи очень близкими по объектам и методам исследования, они впитали понятийный аппарат друг друга.

Это особенно характерно для синергетики, поэтому концепцию Брюссельской школы можно рассматривать как синергетическую. Синергетика и теория изменений составили фундамент концепций самоорганизации, на котором уже построены многие физические, химические, биологические теории.

Основываясь на принципах синергетики и термодинамики неравновесных процессов, Н.Н. Моисеев построил теорию эволюции биосферы как глобальной системы и перехода ее в ноосферу через реализацию принципа коэволюции человека и природы.

Теория эволюции Моисеева

При построении теории эволюции биосферы Н. Н. Моисеев как базовые ключевые понятия использовал дарвиновская триаду: изменчивость, наследственность, отбор. Однако он значительно расширил их смысловое содержание на основе современного понимания.

Такое расширение позволило выработать гибкие средства описания самых разных процессов, позволяющих увидеть общий смысл, свойственный любым процессам развития.

Особая заслуга теории эволюции Моисеева заключается в разделении механизмов отбора на два принципиально разных класса. Первый класс получил название «адаптационного механизма». К ним Моисеев относит прежде всего дарвиновская механизмы естественного отбора.

Подобные механизмы встречаются также на всех других формах движения материи. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют в принципе предсказывать (с определенной точностью) развитие событий и прогнозировать их.

Адаптация - это самонастройку, обеспечивающая система, развивающаяся устойчивость при данных конкретных условиях внешней среды. Изучая эти условия, можно прогнозировать тенденции в изменении основных параметров системы, которые будут происходить под действием этих механизмов.

Другими словами, возможно определение наперед множество состояний системы, которые будут обеспечивать ее устойчивость при данных условиях внешней среды. Относительно биологической формы движения материи этот механизм давно используется и в человеческой практике.

Тысячелетиями человек ведет направленный искусственный отбор - селекция растений и животных, адаптируя их к своим потребностям. Однако при всех различиях объектов селекция не выходила за пределы конкретного вида.

Таким образом, ни внешние возмущения, ни внутренние изменения не способны с помощью адаптационных механизмов вывести систему за пределы того, по выражению Н. Моисеева, «канала эволюции» который задан природой для развития этой системы.

При действии механизмов адаптационного типа границы этого коридора, установленного объективным законам, достаточно близки друг к другу и достаточно обозрима в перспективе.

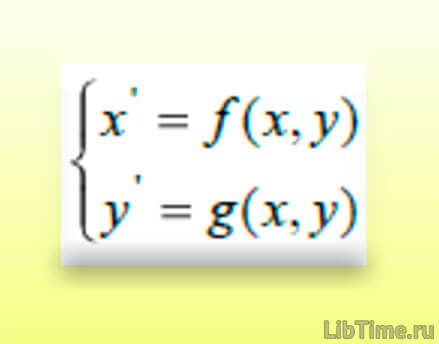

Путь развития в этом случае предусмотрен со значительной точностью, определяемой пределами нашего знания. Однако существует другой класс механизмов развития, названный «бифуркационных». Согласно нему организация системы обладает пороговыми состояниями, переход через которые ведет к резкому качественному изменению протекающих в ней процессов, к измене ней самой организации.

Более того, в этом случае переход от старой организации системы к новой неоднозначен, т.е. возможно целое множество различных новых форм организаций. Какую именно форму примет организация после прохождения порогового (критического) состояния определяться случайными факторами.

В связи с этим, по мнению Моисеева, предсказать дальнейшее развитие системы невозможно.